Quando il suo padrone muore, la giovane Satoko viene data in eredità al crudele Jikei, monaco-capo del tempio buddista di Kyoto. La ragazza assiste alla spietata crudeltà di Jikei nei confronti dell’allievo Jinen, di estrazione poverissima, costretto a una degradante schiavitù. In un misto di pietà e attrazione, Satoko si avvicina al silenzioso e tormentato Jinen. Il film è tratto dal romanzo autobiografico dello scrittore Tsutomu Mizukami.

Regista estremamente prolifico nella sua pur breve vita, Yūzō Kawashima è considerato, in Giappone, tra i registi più significativi del periodo post bellico. Autore in costante movimento (dalla Shōchiku si trasferì alla Nikkatsu e successivamente alla Daiei) Kawashima fece il suo apprendistato, tra gli altri, con Minoru Shibuya – di cui ereditò lo humor nero e l’attitudine modernista – Keisuke Kinoshita e Kōzaburō Yoshimura, per poi debuttare alla regia nel 1944. L’acuto spirito critico, la vivace intelligenza e un’osservazione capillare della società giapponese in trasformazione – di cui mise in evidenza i lati più oscuri – lo portarono a sviluppare un peculiare gusto per la commedia sferzante e caustica; mentre i rari drammi, tra cui The Temple of the Wild Geese, sono intrisi di un pessimismo cupo e nichilista. La presa estremamente lucida di Kawashima su una società in crisi, antropologicamente segnata da contraddizioni, si tradusse in uno stile elaborato e nervoso, che Shoei Imamura, suo discepolo e amico, descrisse come l’anello di congiunzione tra il classicismo e le asprezze della Nūberu Bāgu: Kawashima “incarnò il nuovo cinema giapponese con dieci anni d’anticipo.” (1)

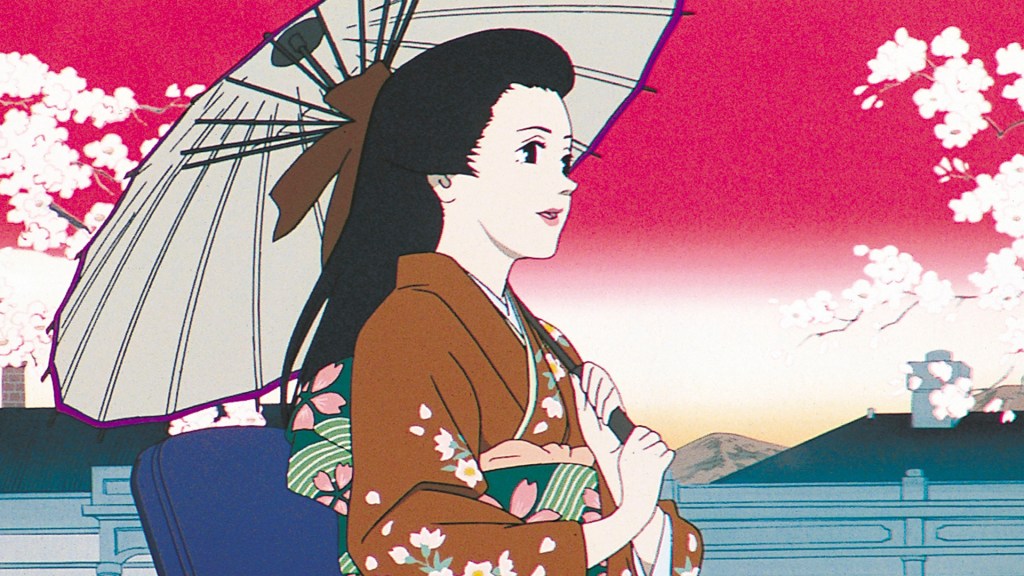

Realizzato nel 1962, The Temple of the Wild Geese è un’opera-manifesto sia della filosofia di Kawashima, sia delle sue predilezioni formali. Per raccontare l’occulta corruzione all’interno di un piccolo monastero zen, in cui le donne sono considerate “proprietà” (da tramandare in eredità da un monaco all’altro), e gli allievi sono sottoposti a un disumano sfruttamento, il regista fa uso di inquadrature composte e stratificate in più livelli. L’immagine è estesa orizzontalmente in un cinemascope meticolosamente curato; i personaggi, spesso ai margini dell’inquadratura o celati dagli arredi, risultano reificati, cose tra le cose. Talvolta l’utilizzo della profondità di campo posiziona in modo espressivo la figura umana nello spazio (una tecnica usata anche da Kōzaburō Yoshimura in Clothes of Deception, 1951, e Tadashi Imai in Nigorie, 1953) per evidenziare uno squilibrio uomo/mondo.

Caratteristico di Kawashima anche l’uso di prospettive anti-naturalistiche, ottenute dal posizionamento inusuale della macchina da presa: inquadrature dal basso o dall’alto, in cui l’essere umano risulta ingigantito o schiacciato. In una società reificante, il regista tenta il recupero dell’individualità, in particolare nella figura ansimante e tormentata di Jinen; i primissimi piani deformanti del ragazzo costretto a pulire le latrine, o le scene che lo vedono picchiato e legato come un cane dal sadico superiore Jikei, aprono uno squarcio (quasi un “urlo”) nell’apparente ordine silenzioso del tempio.

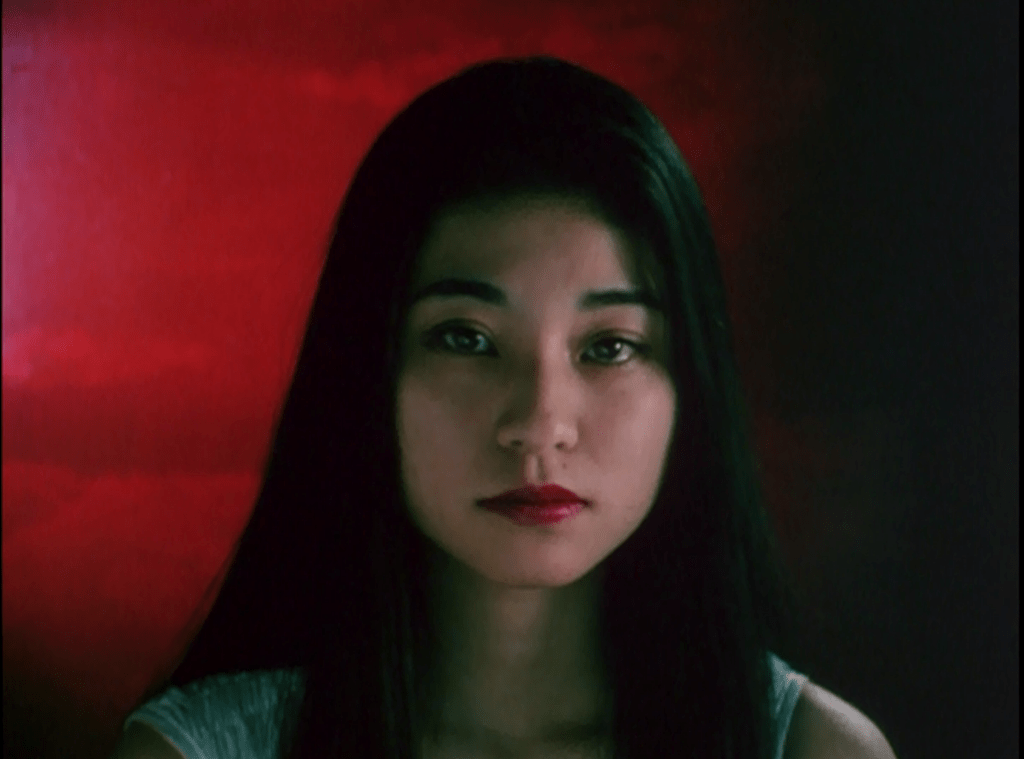

La giovane Satoko è oggetto di inquadrature ravvicinate che si insinuano nel suo volto, cercando di interrogarne i pensieri. Satoko ci appare come una corrente calda e tumultuosa celata in una calma apparente: abile nel dissimulare i propri sentimenti, e solo apparentemente rassegnata al proprio destino di “oggetto” passivo, la ragazza è uno spirito resistente e vivo. Persino quando si abbandona, per sopravvivere, agli impulsi sessuali del lascivo monaco Jikai, riusciamo a percepire l’onda travolgente delle sue inquietudini dietro una maschera di cortese sopportazione. Ancora una volta Ayako Wakao dà corpo a una figura femminile irrisolta e moderna, dotata di un istinto alla libertà, mai assuefatta al ruolo di vittima in un contesto di abiezione.

The Temple of the Wild Geese esplora le dinamiche dei rapporti umani esplicitandole in relazioni spaziali fortemente gerarchiche, in una divisione tra alto/basso, centralità e margine. Stilisticamente Kawashima sembra muovere dalla raffinatezza di Mizoguchi, dalla sua distanza di osservatore; ma l’eleganza della composizione viene turbata da squilibri e corrosa da un senso di cupa alienazione. La bellissima fotografia di Hiroshi Murai esalta il carattere “morale” delle inquadrature creando forti contrasti luministici, ombre dense e opprimenti, in un bianco e nero privo di quelle sfumature tipiche dell’armonia classica. Condannati a un’esistenza come coazione a ripetere di viltà, Satako e Jinen si abbandonano per disperazione a un’attrazione reciproca priva di qualità liberatorie.

La visione del film è profondamente angosciante, soprattutto per via delle continue ingiustizie commesse ai danni di Jinen. Kawashima orchestra la narrazione conducendoci nel ventre più oscuro di una società che ostenta, normalizzandolo, il proprio disfacimento morale. La povertà è uno stigma (emblematizzato dalla “Valle dei mendicanti” il luogo di disperazione da cui proviene Jinen), e il monotono canto dei Sutra, che spira dalle stanze del Tempio, non offre alcun conforto.

(1) Il cinema Ritrovato: Yuzo Kawashima, l’anello mancante

English Version

When her master dies, the young Satoko is given as inheritance to the cruel Jikei, the head monk of a Buddhist temple in Kyoto. The girl witnesses Jikei’s merciless brutality toward the novice Jinen, who comes from extreme poverty and is forced into degrading servitude. Caught between pity and attraction, Satoko draws closer to the silent and tormented Jinen. The film is adapted from the autobiographical novel by writer Tsutomu Mizukami.

A remarkably prolific director despite his short life, Yūzō Kawashima is regarded in Japan as one of the most significant filmmakers of the postwar era. A creator in perpetual motion (he moved from Shōchiku to Nikkatsu and later to Daiei), Kawashima apprenticed under, among others, Minoru Shibuya—whose black humor and modernist sensibility he inherited—Keisuke Kinoshita, and Kōzaburō Yoshimura, before making his directorial debut in 1944. His keen critical spirit, sharp intelligence, and meticulous observation of a rapidly changing Japanese society—whose darker sides he often exposed—led him to develop a distinctive taste for biting, caustic comedy. His few dramas, including The Temple of the Wild Geese, are steeped in bleak pessimism and nihilism. Kawashima’s lucid grasp of a society in crisis, anthropologically marked by contradictions, translated into an elaborate and nervy style. Shōhei Imamura, his disciple and friend, described him as the missing link between classical cinema and the harsher tones of the Nūberu Bāgu: Kawashima “embodied the new Japanese cinema ten years ahead of time.” (1)

Released in 1962, The Temple of the Wild Geese stands as a manifesto of both Kawashima’s worldview and his formal preferences. To depict the hidden corruption within a small Zen monastery—where women are treated as “property” to be passed down from one monk to another, and novices are subjected to inhuman exploitation—the director employs carefully composed, multilayered shots. The image unfolds horizontally in a meticulously crafted CinemaScope; characters, often pushed to the edges of the frame or concealed behind furnishings, appear reified—objects among objects. At times, the use of deep focus places the human figure in expressive tension within the surrounding space (a technique also used by Kōzaburō Yoshimura in Clothes of Deception [1951] and Tadashi Imai in Nigorie [1953]), highlighting a profound imbalance between humanity and the world.

Another hallmark of Kawashima is his use of anti-naturalistic perspectives, obtained through unusual camera placements: low or high angles that enlarge or crush the human figure. In a reifying society, the director seeks to reclaim individuality, especially in the panting, tormented figure of Jinen. The extreme close-ups of the boy cleaning the latrines, distorted by the lens, or the scenes in which he is beaten and tied like a dog by the sadistic superior Jikei, tear open a fissure—almost a “scream”—in the silent façade of the temple.

Satoko, meanwhile, is framed in tight shots that probe her face, searching for the movement of her thoughts. She appears as a warm, turbulent current hidden beneath a calm surface: skilled at concealing her feelings and seemingly resigned to her destiny as a passive “object,” Satoko is in truth a resistant, vivid spirit. Even when she surrenders—out of survival—to the sexual impulses of the lustful monk Jikei, we can sense the surge of her inner restlessness behind a mask of polite endurance. Once again, Ayako Wakao embodies a complex, modern female figure, instinctively drawn to freedom and never fully subdued by her victimized position.

The Temple of the Wild Geese explores human relationships by rendering them through strongly hierarchical spatial dynamics: the division between high and low, center and margin. Stylistically, Kawashima seems to begin with Mizoguchi’s refinement and observational distance; yet the elegance of his compositions is disturbed by imbalances and corroded by a sense of oppressive alienation. Hiroshi Murai’s gorgeous cinematography enhances the “moral” quality of the shots through stark luministic contrasts, dense and suffocating shadows, and a black-and-white palette stripped of the gentle gradations typical of classical harmony. Condemned to lives defined by repeated acts of violence, Satoko and Jinen surrender—out of despair—to a mutual attraction devoid of any liberating force.

The viewing experience is deeply distressing, largely because of the unending injustices inflicted upon Jinen. Kawashima orchestrates the narrative by guiding us into the darkest recesses of a society that displays—and normalizes—its own moral decay. Poverty is a stigma (symbolized by the “Valley of Beggars,” the desolate place from which Jinen comes), and the monotonous recitation of the sutras from the temple rooms offers no solace.

Lascia un commento