[Please scroll down for the english version]

La ballerina di rivista Hanae vive in povertà insieme al suo compagno, il violinista Yamano, ad Asakusa. Un giorno la sorella minore di Hanae, Chiyomi, si trasferisce nel minuscolo appartamento della coppia, stravolgendone gli equilibri con il suo atteggiamento spregiudicato. Dopo aver conquistato un posto come prima ballerina, Chiyomi arriverà a sedurre Yamano.

Hiroshi Shimizu, tra i più grandi registi giapponesi del periodo classico, dallo stile moderno e aperto a molteplici sperimentazioni, lavorò fino al 1959 senza mai tradire la necessità di creare un cinema nuovo, libero e anticonformista. Se in Occidente è celebre soprattutto per titoli come Japanese Girls at the Harbor , 1933 (opera di straordinario impatto emotivo, che unisce narrazione drammatica e stile documentario, facendo ricorso anche a elaborati jump-cuts) o Mr. Thank-You, 1936 (anticipatore del neorealismo e tra i più bei film mai realizzati nel Giappone rurale), fino ai numerosi lavori sui bambini (in particolare lo struggente ed entomologico I bambini dell’alveare, 1946, impietosa fotografia dell’emarginazione infantile nel dopoguerra), Shimizu fu in realtà un autore instancabile, la cui sterminata filmografia necessita di una riscoperta.

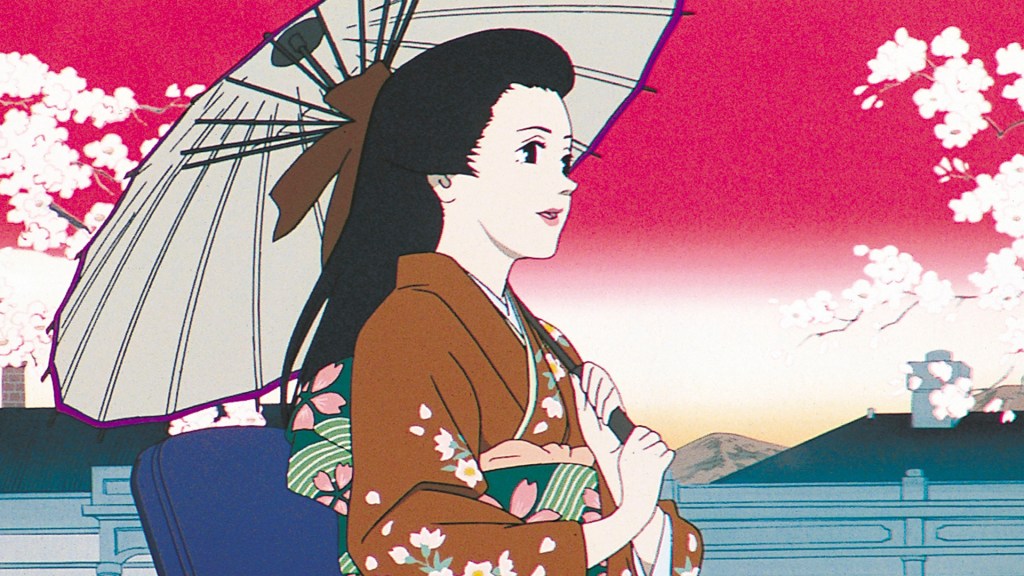

Dancing Girl è uno degli ultimi lavori del regista, ma è ancora palpabile il suo desiderio di cogliere, attraverso le immagini, le trasformazioni e le contraddizioni di un Giappone dall’anima divisa, reduce da anni di occupazione americana e alla ricerca di una propria identità. Shimizu mette in scena una parabola morale incentrata su tre personaggi: Hanae, giovane donna sensibile e buona, incarnazione di uno spirito positivo e innocente; Chiyomi, sua sorella minore, priva di etica, superficiale e consumata da un bruciante egoismo; Yamano, compagno debole di Hanae, simbolo di una mascolinità fragile e cedevole nei confronti del piacere effimero. Le dinamiche tra i personaggi fotografano l’immagine composita di un paese incerto e tremulo, trasformato culturalmente dall’America, in cui la crescente economia e l’urbanizzazione si accompagnavano ad un pervasivo declino morale.

Chiyomi è “figlia del proprio tempo” e Shimizu ha nei suoi confronti uno sguardo di profonda comprensione: giovane, povera, dotata di un corpo naturalmente seducente e sedotta dalle luci di Asakusa, la ragazza ci appare come un animale istintivo e affamato. Machiko Kyō la interpreta meravigliosamente, conferendole una esplicita volgarità (espressa dalle movenze, dallo sguardo opaco e privo di “profondità”, fino alla bulimica voracità con cui si abbuffa di cibo) ma anche una tristezza subconscia, quasi recisa dal suo essere.

L’arrivo di Chiyomi rivoluziona la mortifera stasi della coppia Hanae-Yamano, sepolti in un piccolo appartamento ad Asakusa. La vita di Hanae viene sconvolta, ma dalla distruzione si innesca un movimento. Shimizu ancora una volta rivela il suo talento nel creare coordinate spazio-temporali libere e senza peso: la sua macchina da presa si muove con grandissima libertà tra le strade di Asakusa, eleggendo a cifra stilistica i carrelli e panning laterali, per restituire una città in fieri. L’istinto documentario è sempre vivo nel regista, e la grandezza del film risiede nell’equilibrata armonia di realtà e finzione, presa diretta sul mondo e messa in scena quasi teatrale del piccolo interno in cui i tre protagonisti vivono, soffrono, si seducono.

Di grande bellezza, ad esempio, sono le scene ambientate nel balcone dell’appartamento, dove i personaggi si confessano in drammatici confronti. Il regista ricostruisce tutto in studio e dispone le sue figure umane tra mura artificiali, cieli dipinti con nuvole bianche, luci antinaturalistiche. È qui, lontano dall’anonimato delle strade e della folla, che Shimizu lascia emergere l’umanità più profonda e apre una dimensione separata per gli smarrimenti dell’anima. In un certo senso offre uno spazio protettivo ai suoi personaggi – ripresi in intimi primi piani – e lascia allo spettatore un posto d’osservazione privilegiato per potervi partecipare. L’antinomia realismo-teatralità è l’elemento più affascinante ed originale di Odoriko, ed è testimonianza dell’esuberanza creativa del suo autore, elegante quanto antidogmatico, proteso a un’autonomia espressiva che lo portò a creare, nel 1948, una casa di produzione indipendente (la Beehive Eiga)

Ma forse le scene più dirompenti di Odoriko sono quelle della Revue: gli spettacoli sono una scadente imitazione delle “riviste” all’americana, con ballerine in costumi succinti e scenografie urbane. Shimizu filma le gambe delle ragazze, memore di tanti musical hollywoodiani, mettendone in risalto la carnale sensualità. Le riprese tagliano i volti fuori dall’inquadratura, in modo da spersonalizzare le ballerine, oggetti di consumo in un entertainment di stelle fatue. Si tratta di sequenze belle e malate, in cui Shimizu anticipa il feticismo e la sessualità prorompenti del decennio successivo. Il suo atteggiamento non è dissimile da quello di Naruse in Angry Street (1950), che riprendendo le moderne “Dance Halls” all’americana trasmetteva un senso di ambiguità creato da atmosfere glamour su cui però incombeva il peso dell’alienazione e della perdita di valori. Come Naruse, Shimizu è consapevole di una corrosione etica, eppure il piacere della bellezza, fuggevole e illusoria, illumina le immagini.

English Version

The revue dancer Hanae lives in poverty in Asakusa together with her partner, the violinist Yamano. One day Hanae’s younger sister, Chiyomi, moves into the couple’s tiny apartment, overturning their fragile balance with her bold, reckless attitude. After securing a place as the troupe’s lead dancer, Chiyomi will eventually go as far as seducing Yamano.

Hiroshi Shimizu—one of the greatest Japanese directors of the classical era, modern in spirit and open to countless forms of experimentation—worked tirelessly until 1959, never betraying his urge to create a new, free, and nonconformist cinema. While in the West he is best known for works such as Japanese Girls at the Harbor (1933), an extraordinarily affecting film that blends dramatic narrative with documentary style and even employs elaborate jump-cuts, or Mr. Thank-You (1936), a precursor to neorealism and one of the finest films ever made about rural Japan, as well as for his many works on children (particularly the poignant, entomological Children of the Beehive, 1946, a pitiless portrait of postwar child marginalization), Shimizu was in truth an indefatigable author whose vast filmography still awaits rediscovery.

Dancing Girl is one of the director’s later works, yet his desire to capture—through images—the transformations and contradictions of a Japan with a divided soul, emerging from years of American occupation and searching for its own identity, remains palpable. Shimizu stages a moral parable centred on three characters: Hanae, a sensitive and kind young woman, the embodiment of a positive, innocent spirit; Chiyomi, her younger sister, unethical, shallow, and consumed by a burning selfishness; and Yamano, Hanae’s weak-willed partner, symbol of a fragile masculinity all too ready to yield to fleeting pleasure. The dynamics among the characters reflect the composite portrait of a tremulous, uncertain country, culturally reshaped by America, in which economic growth and urbanization went hand in hand with a pervasive moral decline.

Chiyomi is a “daughter of her time,” and Shimizu looks at her with deep understanding: young, poor, gifted with a naturally seductive body, and bewitched by the lights of Asakusa, she appears to us as an instinctual, hungry creature. Machiko Kyō portrays her wonderfully, giving her an explicit vulgarity (expressed through her movements, her opaque, depthless gaze, and even the voracious, almost bulimic appetite with which she devours food) while also imbuing her with a subconscious sadness, almost severed from her being.

Chiyomi’s arrival breaks the deathly stasis of the Hanae–Yamano couple, buried in their small Asakusa apartment. Hanae’s life is shaken, yet destruction sets movement in motion. Once again, Shimizu reveals his talent for creating space-time coordinates that feel weightless and free: his camera moves with remarkable liberty through the streets of Asakusa, adopting side tracking shots and lateral pans as a stylistic signature to convey a city in flux. His documentary instinct is always alive, and the film’s greatness lies in its delicate harmony of reality and fiction, direct observation of the world and the almost theatrical staging of the cramped interior where the three protagonists live, suffer, and seduce one another.

Particularly beautiful are the scenes set on the apartment balcony, where the characters bare their souls in dramatic confrontations. The director reconstructs everything in the studio, placing his human figures among artificial walls, painted skies with white clouds, and unnatural lighting. It is here, far from the anonymity of streets and crowds, that Shimizu allows his characters’ deepest humanity to surface, opening a separate dimension for the soul’s confusions. In a sense, he offers them a protective space—captured in intimate close-ups—and grants the viewer a privileged position from which to witness them. The tension between realism and theatricality is the most fascinating and original element of Odoriko, and a testament to the creative exuberance of its author: elegant yet anti-dogmatic, driven toward an expressive autonomy that led him, in 1948, to found an independent production company (Beehive Eiga).

But perhaps the most striking scenes in Odoriko are those of the Revue: the shows are a poor imitation of American-style revues, with dancers in scant costumes and urban backdrops. Shimizu films the girls’ legs, remembering countless Hollywood musicals, emphasizing their carnal sensuality. He frames them so that their faces are cut out, depersonalizing the dancers—mere objects of consumption in an entertainment world of fleeting stars. These are beautiful, feverish sequences in which Shimizu anticipates the fetishism and explosive sexuality of the following decade. His gaze is not unlike that of Naruse in Angry Street (1950), whose depiction of modern Americanized dance halls conveyed an ambiguity born of glamorous atmospheres overshadowed by alienation and moral loss. Like Naruse, Shimizu is aware of an ethical corrosion; yet the pleasure of beauty—ephemeral and illusory—still lights up his images.

Lascia un commento