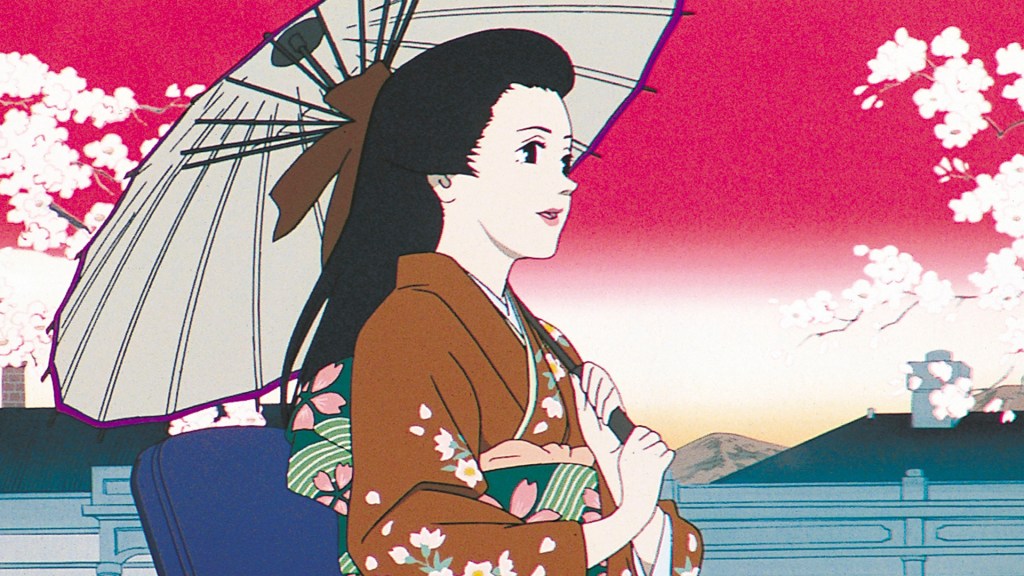

Yoko ha 42 anni e da tempo ha rinunciato ai suoi sogni e alla sua vita. Isolata dal mondo esterno, non vede la sua famiglia da più di vent’anni; ma dopo aver appreso della morte del padre è costretta a far ritorno nella casa della sua infanzia, ad Aomori. Un lungo viaggio in autostop la guiderà attraverso se stessa e il passato.

Raccontando la storia di Yoko, il regista Kazuyoshi Kumakiri compone un road movie allo stesso tempo tenero e tragico, in cui il Giappone è lo spazio lunare delle peregrinazioni dell’anima. Il film possiede delle assonanze con opere quali Eureka (2000), di Shinji Aoyama – dove l’afasia dei personaggi era espressione di un io in frantumi, e la scelta dei toni seppia sottraeva incandescenza alle emozioni – o Vibrator (2003) di Ryūichi Hiroki, ritratto di una giovane donna incapace di stabilire una conversazione col mondo.

Nell’apertura del film, Yoko ci appare inoltre come una versione adulta di quella Tamako in Moratorium (2013) dell’omonimo film di Nobuhiro Yamashita: reclusa in un piccolo appartamento, spoglia di qualsiasi orgoglio, tra vestiti accumulati sul pavimento e cibo consumato davanti al computer. Priva non solo di ambizione, ma anche di un elementare rispetto per se stessa, Yoko mette in scena la propria “imitation of life” lavorando come operatrice di un customer service online; incapace, in realtà, di provvedere ai propri bisogni più elementari. Kumakiri la osserva con una mdp gentile e pudica, accompagnandola mediante piani sequenza delicati e senza peso all’interno di spazi claustrofobici. Talvolta si sofferma con primissimi piani sul suo viso triste e segnato, che fatica a concedersi un’espressività. Rinko Kikuchi, nei panni di Yoko, è bravissima nel reprimere le emozioni e farsi “maschera”, dolente, asciugando dai lineamenti i segni di un dolore presente e vivo.

Yoko è un fantasma, l’ombra di un essere umano (ci ricorda il destino delle ombre nell’ultimo romanzo di Murakami, La città e le sue mura incerte: destinate ad appassire prive di una connessione con il proprio corpo), estranea alla propria famiglia e sconosciuta persino a se stessa.

La morte improvvisa del padre, una figura ambigua e tormentosa, la costringe a un viaggio attraverso il freddo nord, al quale Yoko si consegna con l’inerzia di un personaggio di Stranger than Paradise (Jim Jarmusch, 1984). Senza soldi né telefono, la giovane donna ricorre all’autostop per giungere in tempo al funerale; e nel corso di quest’avventura spazio-temporale – 658 km in cui i giorni e le notti sembrano confondersi, mentre strade e parcheggi scompaiono nella grigia uniformità invernale – affiorano nuove melodie interiori. Un nuovo suono spirituale – coronato dal brano finale di Eiko Ishibashi e Jim O’Rourke – emerge attraverso gli incontri, le panchine abbandonate, le improvvise disperazioni e le lunghe ore a confronto con il nulla.

Illuminata nella notte da luci al neon colorate, o sbiancata come un osso di seppia sulla spiaggia; cosa tra le cose, immobile in un campo lunghissimo o tremante nel vento e nella neve, Yoko acquista coscienza di sé, si lascia pervadere dai sentimenti: una tenerezza materna per l’adolescente Risa, o l’amore filiale per i due anziani che leniscono le sue sofferenze, concedendole nuove possibilità affettive. Decisivo anche l’incontro con il giornalista senza scrupoli Osamu, che la obbliga ad un rapporto sessuale per poi abbandonarla sulla strada: un “mostro” proteiforme inquadrato dal regista in uno specchio tripartito, emblema di sordida ambiguità.

Ogni contatto con l’altro produce in Yoko uno scatenamento emozionale, intervallato da pause buie. I vari episodi mettono in scena un teatro dell’inconscio, filtrato attraverso la memoria del trauma. Il passato e il presente si dibattono in magmatica continuità, facendo del viaggio un’avventura dello spirito che continuamente sospinge la ragazza alle soglie di un limitare ultraterreno ed evanescente. La presenza del fantasma del padre – un Joe Odagiri sprezzante e crudele, dall’aspetto giovanile, quasi doppio maschile di Yoko – mette la ragazza a confronto con un grumo di dolore che assume forma umana: un compagno feroce da lei stessa creato.

Il film moltiplica le immagini di Yoko pensante, perduta nella propria opacità, chiusa in una reticenza che si scioglie soltanto nelle immagini finali: l’addio, il confronto ultimo con le proprie paure.

Senza mai sfruttare la propria protagonista, il regista sceglie di operare una razionalizzazione formale e stilistica per contenere il diluvio emotivo: l’uso delle luci, la composizione dell’inquadratura e la scelta dei piani proiettano su di lei una serenità, quasi a dimostrare la partecipazione del mondo circostante al suo dolore. Il film si chiude con il “ritorno a casa” accompagnato dall’eco di una canzone infantile: “I suoi capelli setosi/gentilmente accarezzati dal vento”.

Lascia un commento