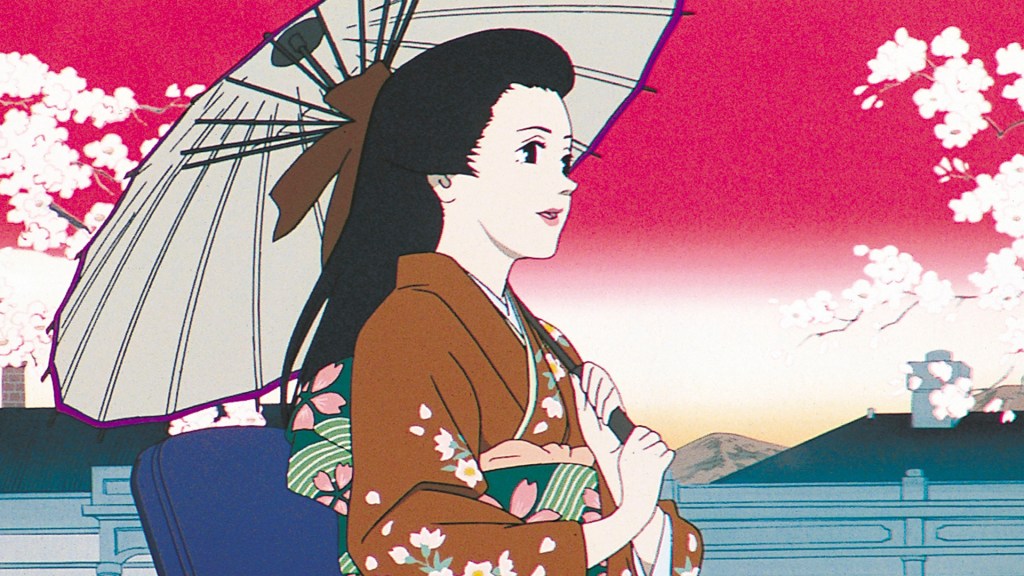

Giappone, inizi del ‘900. Orin, cieca dalla nascita, viene abbandonata dalla madre a soli sei anni. Un gentile vagabondo la conduce in una casa di “goze”, musiciste cieche erranti, che la crescono con un’educazione rigorosa. Raggiunta la maggiore età, Orin viene espulsa dal gruppo dopo essere stata violentata da un cliente. Rimasta sola, la ragazza sopravvive tra grandi difficoltà e consuma numerosi rapporti sessuali fino all’incontro con Tsurukawa, un uomo misterioso che diviene il suo protettore.

La fascinazione di Masahiro Shinoda per la Storia e le sue metamorfosi in leggenda – tramandata attraverso rappresentazioni letterarie e teatrali – si intensifica negli anni ’70. Tratto dall’omonimo romanzo di Tsutomu Mizukami, La Ballata di Orin reinterpreta il passato attraverso il filtro dell’arte: letteratura e drammaturgia germinano nell’immagine cinematografica, in una complessa operazione di contaminazione e trasformazione.

Il film esplicita la propria origine romanzesca attraverso un voice over (della stessa protagonista), un flusso verbale che spesso non corrisponde alla narrazione delle immagini. Il regista confonde lo spettatore con un procedimento formale che mette immagine e parola in rapporto dialettico, obbligandole a confrontarsi o a contraddirsi, lasciando scaturire una nuova significanza.

Il rimando ai codici del teatro kabuki, al quale Shinoda ascrive idealmente il proprio immaginario, è invece effettuato attraverso la stilizzazione di gesti non verbali. Sin dalle prime scene Orin “porge la mano” in un movimento che è al tempo stesso offerta di sé e richiesta di aiuto; un gesto che si ripete più volte nel corso del film, a segnare alcune tappe fondamentali della sua erranza (l’infanzia; le prime mestruazioni; l’incontro con il protettore Tsurukawa).

Linguisticamente molto elaborato, il film contiene numerosi quadri naturali in cui lo scorrere delle stagioni è rappresentato con colori vividi e squisite composizioni, attraverso un montaggio che mette in rapida sequenza dettagli (di animali e fiori in balia dei fenomeni naturali) insieme a campi lunghi e lunghissimi (paesaggi coperti dalla neve o spighe tormentate dal vento). Orin, col suo corpo fragile e un’esistenza “segnata dall’oscurità”, si muove orizzontalmente in un mondo dominato da una natura distante e spesso ostile, ma di magnifica bellezza.

I desideri della donna, che abbandona il gruppo di “goze” – la comunità femminile di artiste cieche e girovaghe, votate alla castità per sposarsi a dio – la rendono simile a una spiga o un uccello migratore. La sua vita, marcata dall’impermanenza e dal provvisorio, è accesa da un violento desiderio sensuale che ricorda il celebre frammento di Saffo: “Eros mi sconquassa la mente/come il vento sbatte le querce sul monte”

La protagonista vive il sesso come strumento per “sentire” intensamente il suo essere nel mondo; Shinoda la associa a un fiore nella straordinaria sequenza del primo orgasmo, un altissimo momento di montaggio poetico, e similmente muta il sangue mestruale in un papavero rosso che “macchia” la neve. Più avanti, quando Orin ormai adulta percepisce il dolore dell’abbandono, viene accostata per metonimia a un albero curvato dal vento. L’assimilazione di Orin agli elementi naturali è un motivo ricorrente, e sottolinea la sua duplice identità come creatura “in fiore” e sopravvissuta alle tempeste esistenziali. Shima Iwashita, moglie e musa del regista, indossa con grazia infinita le pulsazioni del desiderio.

La regia di Shinoda elabora immagini ricchissime di informazioni, dense e stratificate, che sembrano “srotolarsi” in orizzontale come gli emakimono, le antiche opere di narrativa dipinte su un rotolo; mentre la fotografia di Kazuo Miyagawa esalta i mutevoli colori delle stagioni, trasformando l’esperienza della natura in estasi e rapimento sensuale.

Se le riprese in esterni sono caratterizzate da cura compositiva e complessi panning orizzontali, altrettanto vibranti e sperimentali appaiono le riprese in interni, dove Shinoda sostituisce, ai movimenti di macchina, composite inquadrature profonde e tripartite, quasi simulassero uno split-screen. È interessante inoltre vedere come il regista ricorra spesso a una profondità di campo particolarmente accentuata, nello stile di Kōzaburō Yoshimura e Tadashi Imai, al fine di creare precise gerarchie all’interno dell’immagine.

Al di là del magnetismo esercitato dalla raffinatezza dello stile e dalla composita struttura narrativa – che non segue una cronologia lineare ma salta ellitticamente tra passato, presente e futuro – resta nello spettatore la sensazione di una profonda tristezza per la vita brutale e ingiusta di Orin e delle goze erranti, in un Giappone nazionalista che puniva non solo i disertori ma ogni essere marginale e non conforme. Orin, destinata al dolore, è una figura femminile in cui ritroviamo il martirio delle eroine di Mizoguchi, molto amato da Shinoda.

In una scena di magnifica bellezza, Tsurukawa esclama: “Sei tu il Buddha!” Orin, nuda e luminosa sull’acqua, cela con sorriso delicato e ineffabile il segreto della vita e del nulla. Il regista la circonda di luce indefinita, confondendo umano e divino, carne e spirito. Il monito delle goze a una Orin ancora bambina suona allora profetico: “Il dio ti ha privato della vista affinché non vedessi l’inferno che è la vita terrena”.

Lascia un commento