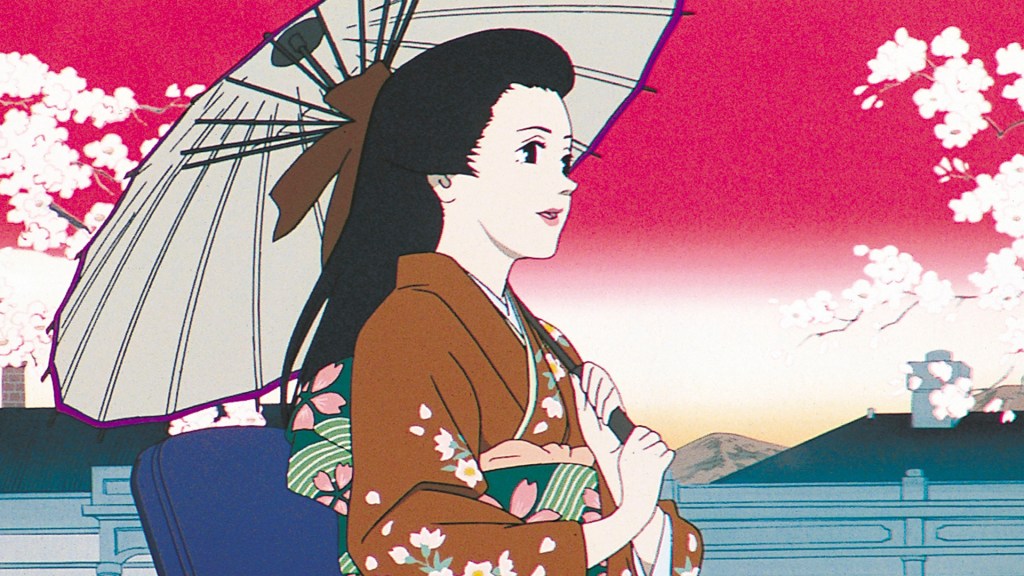

Sono 37 trilioni le cellule che si occupano di far funzionare il corpo umano. All’interno della giovane studentessa Niko, il globulo rosso femmina AE3803 e il globulo bianco maschio U-1146 sono pronti a combattere contro qualunque agente patogeno e, forse, pronti anche a innamorarsi…

È un peccato che un film come Cells at work!, di recente presentato al Far East di Udine e ora sulla piattaforma Netflix, non possa essere goduto sul grande schermo. Fresco, esilarante, dalle infinite invenzioni visive e popolare per le sue qualità epiche e comiche, il film di Hideki Takeuchi (Thermae Romae) ha anche il pregio di una sincera naïveté che rende il racconto di formazione dei protagonisti particolarmente appassionante.

Tratto dall’omonimo manga di Akane Shimizu, Cells at work! racconta le avventure di alcune cellule in forma antropomorfa (interpretate dai divi Mei Nagano e Takeru Satoh) che si adoperano senza sosta per mantenere in perfetta salute l’individuo che le ospita. Nel rappresentare il corpo come un luogo – nel caso della giovane Niko il regno nitido e disneyano del sogno, mentre per suo padre Shigeru, fumatore e alcolista, un cupo bassifondo postbellico – Takeuchi reinterpreta l’organismo umano come corpo sociale, con un proprio immaginario e mitologia.

Il regista porta alle estreme conseguenze la stilizzazione del manga, infondendolo di energia cromatica e cinetica; e contemporaneamente riesce a conservare tanti tratti autentici della cultura giapponese – in senso sociale e antropologico – trasformandoli in puro spettacolo. Cells at work! riflette sul concetto di comunità, sul sacrificio personale e sull’annullamento del desiderio soggettivo. La digressione dal proprio ruolo, gli egoismi particolaristici diventano causa di malattia in un sistema fondato sulla stretta aderenza alla funzione stabilita. Ogni corpo è un mondo vivido e irrequieto, ma disciplinato da un’organizzazione gerarchica rigida che prevede la sottomissione a un destino.

Le visioni di Takeuchi sono connotate da uno humour fragoroso e trasfigurate in piacere degli occhi, con un gusto intenso e ludico per il fantastico. Il rigore delle divise tanto colorate quanto spersonalizzanti di globuli rossi, piastrine o anticorpi viene spezzato dall’individualismo dei villains – batteri, virus e gli allergeni – che sembrano reinterpretare il mito di spiriti e yokai in un’estetica ipertecnologica, orrorifica o persino kawaii.

Pur seguendo diligentemente le convenzioni narrative di genere (il combattimento delle forze del male, la perseveranza, il percorso “eroico” dei protagonisti) Cells at work! ne reiventa i contesti, regalando molte sequenze sfrenate e memorabili. Impossibile dimenticare la messa in scena di un attacco di diarrea come una guerra civile tra la materia fecale in rivolta e i muscoli dello sfintere/lottatori di sumo; e altrettanto irresistibile è il “grande carnevale” psichedelico dei neuroni innamorati.

In Cells at work! ritroviamo l’essenza della comicità giapponese, dal demenziale più grossolano e liberatorio a numerose gag fisiche sino a iperbolici nonsense. Nella seconda parte il film vira dalla commedia al dramma, percorrendo il topos della malattia e della morte (che attraversa tanto cinema nipponico dalla classicità sino all’oggi). Colpisce, in particolare, la metaforizzazione della chemioterapia in un’esplosione atomica, a ricordarci come la memoria giapponese dell’evento sia viva e bruciante. Tutto scorre e si trasforma, e gli esseri umani sono fragili e passeggeri; ma la vita esplode come un fuoco d’artificio, germoglia e rinasce all’infinito, portando con sé l’amore – anche tra un timido globulo rosso e un impavido globulo bianco.

Lascia un commento