[Please scroll down for the English version]

Dedicato a Tatsuya Nakadai (1932 – 2025)

Alla fine degli anni ’50 Tatsuya Nakadai è un divo giovane e inquieto, dotato di una fisicità particolarmente espressiva e vulnerabile, in grado di incarnare le insicurezze e le ombre tipiche dell’epoca. Kobayashi riconosce in lui il protagonista capace di portare sulle spalle gli scheletri della nazione.

The Human Condition nasce dalla collaborazione di Kobayashi, desideroso di trasferire sullo schermo la tragica esperienza della guerra vissuta in prima persona, con lo scrittore e regista Zenzō Matsuyama, colto intellettuale i cui dialoghi hanno densità filosofica ma allo stesso tempo lucidità antropologica. Matsuyama era un disincantato ritrattista, un pacifista e fine osservatore di ciò che di poetico restava tra le ceneri di un paese lacerato.

Monumentale, provocatoria e straziante, la trilogia possiede una qualità estetica “occidentale” e presenta un eroe idealista, tormentato dal dubbio e anarchico, piegato dal destino: la sua visione del mondo crollerà nell’impatto devastante con il caos irrazionale della guerra e la sua forte posizione etica lo precipiterà in un doloroso “scarto” rispetto al reale.

Tratta dal fluviale romanzo di Junpei Gomikawa, la sceneggiatura – riflessiva, pessimista e intensamente umanista – si lega alla perfezione con la regia potente e il grandissimo mestiere di Kobayashi, che immette un’incessante energia in ogni scena, calibrando la composizione, i movimenti, lo studio della luce in modo da estrarre il massimo dell’espressività e dell’emozione. L’opera vuole essere un racconto popolare, un resoconto diretto e ostinato dell’orrore, privo di inutili o intellettualistiche sottigliezze.

L’intenzione di Kobayashi sembra quella di “spogliarsi” dei modi stilistici giapponesi per demistificare il Giappone e metterlo a nudo, svelarne la crudeltà del fascismo imperialista con una cinematografia “classica” in senso occidentale. Il découpage è pulito, i campi lunghissimi e le panoramiche sembrano sottratti a John Ford, le figure umane sono spesso inquadrate con piani americani; sono anche assenti profonde ellissi narrative e il montaggio non presenta ambiguità interpretative.

Episodio I: No Greater Love – Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’obiettore di coscienza Kaji lavora come supervisore in un campo di prigionia in Manciuria. Spera di sottrarsi al servizio militare, ma spera anche di contribuire al benessere dei suoi prigionieri. Un tentativo di fuga da parte di prigionieri cinesi porta all’arresto di Kaji per collusione.

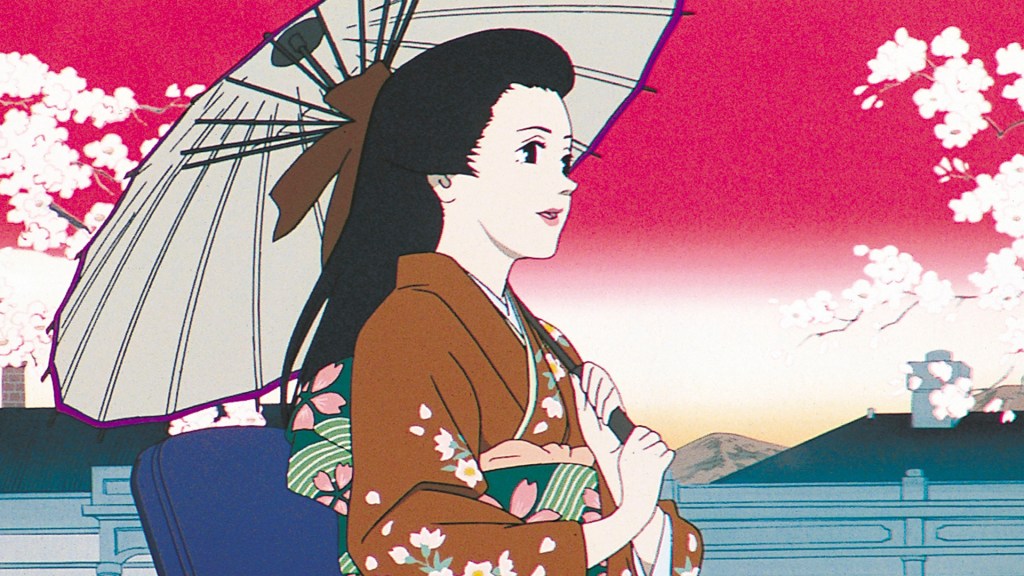

Nel primo episodio il regista apre sull’intensità del rapporto amoroso tra Kaji e sua moglie Michiko, allestendo passeggiate tra nebbie, stelle, notti colme di poesia; un preludio di metafore semplici, che introduce, per contrasto, la disumana brutalità dei campi di lavoro ai quali Kaji fa accesso. Nel suo sguardo attonito e nell’incedere incerto scorgiamo tutta la tragedia dell’uomo comune: Nakadai interpreta lo shock con una mimica dura, essenziale – gli occhi spalancati, la bocca spesso contratta in un grido silenzioso – che sembra mutuata dal formalismo russo e dai primi piani di Ėjzenštejn in La corazzata Potëmkin (1925).

Kaji è una figura emblematica dell’impermanenza umana e dell’inutilità dell’individualismo in lotta con gli eventi. Al suo “essere nel mondo” Kobayashi oppone un cinemascope infinito, un’accurata e implacabile profondità di campo e tutta la complessità di inquadrature “alla Wyler” che stratificano il reale in una molteplicità di storie e destini. Gli esseri umani appaiono come formiche, il cui passaggio è insignificante di fronte alla Storia; eppure Kaji lascia una traccia di profonda poesia, un segno romantico di grande commozione.

Tra le immagini più sconvolgenti del primo episodio non si può non segnalare l’arrivo dei prigionieri di guerra cinesi in treni affollati e bollenti. Stipati senza cibo né acqua, costretti tra lamiere infuocate, gli uomini escono dal vagone come orde di zombie sfigurati e urlanti. Senza più connotazione umana, ridotti a non-morti scheletrici e irrazionali, i corpi dei prigionieri si sparpagliano in un paesaggio egualmente desertico e irriconoscibile.

Altrettanto drammatico è il destino delle comfort women, private della propria identità e trascinate in un inferno oscuro e brumoso con lo scopo di soddisfare istinti maschili:

“Cos’è un uomo? Non poesia o moralità. È un ammasso di lussuria e avidità che assorbe ed espelle.”

Kobayashi insiste inoltre sull’irriconoscibilità spaziale, sull’assenza di riferimenti tra contesti scabri e alieni. La figura umana, spesso posta in avampiano, appare innaturalmente collocata nel paesaggio; il regista rappresenta l’uomo come qualcosa di ingombrante e torvo, in un impossibile rapporto con un ambiente disumanizzato e lunare. Persino Kaji diventa, suo malgrado, strumento d’una sopraffazione; travolto dagli impulsi (si veda la scena in cui frusta i prigionieri) si scopre vinto dall’irrazionalità e inconoscibile a se stesso.

Le immagini, d’una astrazione metafisica che trattiene e condensa l’orrore in tutta la sua stilizzata potenza, sono rafforzate dalla tagliente lucidità dei dialoghi, in cui si canta il vacillare dello spirito umano. Kobayashi e Matsuyama accendono ancora luci fioche su un disperato umanesimo, ma allo stesso tempo mettono a nudo la caduta degli ideali e la fallacia umana, chiusa in un reticolato (non dissimile dal filo spinato elettrificato che circonda i detenuti) di debolezze e contraddizioni.

Episodio II: Road to Eternity – Kaji viene inviato nell’esercito giapponese con l’etichetta “Rosso” e maltrattato dai veterani. Durante il suo incarico, Kaji assiste alle crudeltà nell’esercito; si ribella al trattamento inflitto alla recluta Obara, che si suicida; e finisce al fronte per combattere una battaglia persa contro la divisione corazzata russa.

Il secondo episodio, malgrado le sue durezze, è forse quello più “alla Kinoshita” (di cui Kobayashi fu aiuto regista): intensamente lirico, pervaso di canti e nostalgia tra i campi lunghissimi, dove permane un’ombra di spirito collettivo. È anche un capitolo intensamente sensuale nelle scene della riunione tra Kaji e sua moglie. Kobayashi mette in scena un erotismo esplicito e carico di pathos, ben consapevole dei mutamenti sociali in atto nell’epoca; si avverte un’ossessione carnale che nasce dalle ceneri del nichilismo bellico e si pone come elemento rivoluzionario di resistenza.

Ma c’è anche il corpo inteso come fisicità dissonante e “non conforme” nella figura del debole e piangente Obara, il soldato che “non ce la fa”. Obara fallisce nell’addestramento, è oggetto dello scherno dei compagni e dei superiori; fragile e miope, si suicida come ultimo – e unico – gesto di ribellione.

Nonostante le quotidiane crudeltà vissute dai soldati, Kobayashi si sofferma sulla bellezza naturale, sui tremuli specchi d’acqua, incornicia l’inquadratura di una delicata vegetazione e fotografa notti spirituali, in cui il buio è squarciato dalla luce. Tutto The Human Condition è fortemente contrastato, non solo per le scelte luministiche ma per una continua contrapposizione di bellezza e orrore, ingiustizia e pietà, atroci angherie e tracce sparse d’amore. Inoltre, pur narrando l’invisibilità dei singoli, Kobayashi studia profondamente i personaggi, lascia spazio alle tragedie personali tratteggiate a volte con brevi ma indimenticabili sequenze.

L’attacco alla fine del secondo episodio, con l’arrivo dei carri armati russi, possiede una minacciosa oscurità, emblematizzata da freddi strumenti meccanici di morte operati da entità senza volto. Una visione che ricorda ancora una volta il cinema di Ėjzenštejn, in particolare il freddo automatismo dei soldati sulla scalinata di Odessa. Tutta la sequenza è tecnicamente strabiliante, non priva di audaci sperimentazioni: c’è anche un’inquadratura sotto un carro armato al momento del suo passaggio sopra una trincea.

Episodio III: A Soldier’s Prayer – Dopo la sconfitta giapponese contro i russi, Kaji guida gli ultimi uomini rimasti attraverso la Manciuria. Deciso a tornare da sua moglie, Kaji affronta grandi difficoltà in una varietà di circostanze strazianti mentre lui e i suoi compagni si insinuano dietro le linee nemiche; ma viene fatto prigioniero di guerra e costretto a lavorare per i russi.

Il terzo episodio è girato con numerosi angoli olandesi (ottenuti con inclinazione laterale della cinepresa), per esprimere una profonda sfasatura uomo/mondo, ma anche per rendere percettivamente la vertigine fisica degli esseri umani provati, affamati e prossimi alla morte per inedia.

Kobayashi ci regala però squarci di grande lirismo, come l’immagine della coppia anziana – quasi metafora di un antico Giappone gentile ormai scomparso – che si tiene per mano nel lungo attraversamento del bosco. Il personaggio di Kaji, nel frattempo, è sempre più tormentato dalla propria condizione di “mostro” costretto a uccidere per sopravvivere.

In quest’ultimo capitolo Kobayashi sperimenta tecniche e stili, produce crepe nel classicismo introducendo fermi-immagine fotografici, sfasature o spostando il punto di vista narrativo da un personaggio all’altro mediante flusso di coscienza.

Come già nei precedenti episodi, ricorre a codici e immagini tipicamente horror nelle scene più brutali (la morte per fame, la follia della madre che perde il figlio neonato). Inoltre in questa terza parte diminuiscono i tagli di montaggio a favore dei piani sequenza. Kobayashi rende volutamente più estenuante l’esperienza della durata e della continuità spaziale per invadere percettivamente lo spettatore di un senso della “condizione umana” intesa come infinita e dolorosa erranza, durante la quale l’uomo si spoglia di ogni illusione. La discesa negli orrori della guerra giunge alla sua fine e per Kaji, nonostante l’amore e il desiderio di ricongiungersi a Michiko, si spalanca l’amara verità finale: “Il sangue continua a stillare dalle ferite dell’odio. Le cicatrici non potranno più guarire”.

Modernissimo e dolorosamente attuale, il film anticipa per la sua particolare struttura anche il concetto di “serialità”: ogni episodio è a sua volta diviso in due parti, per un totale di sei segmenti. Da ricordare anche la sua vicenda produttiva: il film fu prodotto dal pionieristico Ninjin Club Production, società tutta al femminile fondata da Yoshiko Kuga, Keiko Kishi e Ineko Arima, fautrici di un cinema libero e affrancato dalle rigide imposizioni produttive del periodo.

Correlati:

Zenzō Matsuyama

Tre donne per un cinema libero (The Ninjin Club)

English Version

THE HUMAN CONDITION – film series (Ningen no jōken, 1959–61), Masaki Kobayashi

At the end of the 1950s, Tatsuya Nakadai was a young, unsettled star, endowed with a particularly expressive and vulnerable physicality, able to embody the insecurities and shadows typical of the era. Kobayashi recognized in him the kind of protagonist who could bear the nation’s skeletons on his shoulders.

The Human Condition was born from the collaboration between Kobayashi, determined to bring to the screen the tragic experience of the war he had lived through first-hand, and writer-director Zenzō Matsuyama, a cultivated intellectual whose dialogue combined philosophical density with anthropological clarity. Matsuyama was a disenchanted portraitist, a pacifist and a keen observer of the traces of poetry still lingering in the ashes of a wounded nation.

The trilogy has a kind of “Western” aesthetic and presents an idealistic, doubt-ridden, anarchic hero, bent by fate. His worldview will collapse upon the devastating impact with the irrational chaos of war, and his strong ethical stance will cast him into a painful disjunction from reality.

Adapted from Junpei Gomikawa’s sprawling novel, the screenplay – reflective, pessimistic and deeply humanist – fits perfectly with Kobayashi’s powerful direction and superb craftsmanship. He pours an unceasing energy into every scene, calibrating composition, movements and lighting to extract the greatest expressive and emotional impact. The work aims to be a popular tale, a direct and unyielding account of horror, devoid of unnecessary or intellectualistic subtleties.

Kobayashi’s intention seems to be to strip away Japanese stylistic conventions in order to demystify Japan and expose it, revealing the cruelty of imperialist fascism through a “classical” cinematography in a Western sense. The découpage is clean; the extreme long shots and panoramas seem borrowed from John Ford; human figures are often framed in medium long shots. Deep narrative ellipses are absent, and the editing avoids interpretative ambiguity.

Episode I: No Greater Love – During World War II, the conscientious objector Kaji works as a supervisor in a prison camp in Manchuria. He hopes to avoid military service but also to contribute to the wellbeing of the prisoners. An escape attempt by Chinese prisoners leads to Kaji’s arrest for collusion.

In the first episode, the director opens with the intensity of the relationship between Kaji and Michiko, staging walks through mist and starlight, nights filled with poetry. It is a prelude of simple metaphors that, by contrast, introduces the inhuman brutality of the labor camps Kaji enters. In his stunned gaze and uncertain steps, we glimpse the full tragedy of the common man. Nakadai conveys shock with a harsh, essential expressiveness – wide-open eyes, a mouth often contracted in a silent scream – reminiscent of Russian formalism and the close-ups of Eisenstein’s Battleship Potemkin (1925).

Kaji is an emblem of human impermanence and of the futility of individualism struggling against events. To his “being in the world,” Kobayashi opposes an infinite CinemaScope, an exacting and relentless depth of field, and the complexity of Wyler-like compositions that layer reality into a multiplicity of stories and destinies. Human beings appear like ants, whose passage is insignificant beside History; yet Kaji leaves behind a trace of profound poetry, a romantic mark of great emotional force.

One of the most shocking images of the first episode is the arrival of the Chinese prisoners packed into scorching, overcrowded trains. Crushed without food or water, trapped between burning metal sheets, the men emerge from the wagons like hordes of disfigured, screaming zombies. Stripped of humanity, reduced to skeletal, irrational non-beings, their bodies scatter into an equally barren and unrecognizable landscape.

Equally dramatic is the fate of the comfort women, stripped of their identity and dragged into a murky, nightmarish hell to satisfy male impulses:

“What is a man? Not poetry or morality. He is a mass of lust and greed that absorbs and excretes.”

Kobayashi emphasizes the unrecognizable nature of the spaces, the absence of reference points within barren, alien contexts. The human figure, often placed in the foreground, appears unnaturally situated in the landscape; he portrays man as something heavy and grim, trapped in an impossible relationship with a dehumanized, lunar environment. Even Kaji becomes, against his will, an instrument of oppression; overwhelmed by impulses (as in the scene where he whips the prisoners), he discovers himself defeated by irrationality and unknowable to himself.

The images, with a metaphysical abstraction that holds and condenses horror into a stylized force, are reinforced by the sharp clarity of the dialogue, which gives voice to the faltering of the human spirit. Kobayashi and Matsuyama light faint flames of desperate humanism, yet at the same time expose the collapse of ideals and human fallibility, enclosed in a grid (not unlike the electrified barbed wire surrounding the detainees) of weaknesses and contradictions.

Episode II: Road to Eternity – Kaji is drafted into the Japanese army, labeled a “Red,” and abused by the veterans. During his service, he witnesses cruelties within the army; he protests the treatment inflicted on the recruit Obara, who commits suicide; and he ends up at the front to fight a hopeless battle against the Russian armored division.

The second episode, despite its harshness, is perhaps the most “Kinoshita-like” (Kobayashi had been Kinoshita’s assistant director): intensely lyrical, permeated with songs and nostalgia set against vast open spaces where a faint sense of collective spirit lingers. It is also a sensuous chapter in the scenes of the reunion between Kaji and his wife. Kobayashi stages an explicit, pathos-filled eroticism, fully aware of the social changes underway; there is a carnal obsession born from the ashes of wartime nihilism, posed as a revolutionary form of resistance.

But there is also the body as dissonant and “nonconforming” physicality in the figure of the weak, weeping Obara, the soldier who “can’t make it.” Obara fails his training, is mocked by comrades and superiors; fragile and nearsighted, he commits suicide as his last, and only, act of rebellion.

Despite the soldiers’ daily brutalities, Kobayashi lingers on natural beauty, on tremulous mirrors of water, frames his shots with delicate vegetation and photographs spiritual nights where darkness is pierced by light. All of The Human Condition is marked by strong contrasts, not only in lighting choices but in a constant juxtaposition of beauty and horror, injustice and compassion, atrocious violence and scattered traces of love. And although he narrates the invisibility of individuals, Kobayashi studies his characters deeply, giving space to personal tragedies sometimes sketched through brief but unforgettable sequences.

The assault at the end of the second episode, with the arrival of the Russian tanks, has a menacing darkness, embodied by cold mechanical instruments of death operated by faceless entities. It evokes Eisenstein again, particularly the mechanical inhumanity of the soldiers on the Odessa steps. The entire sequence is technically astonishing and not without bold experimentation, including a shot taken from beneath a tank as it passes over a trench.

Episode III: A Soldier’s Prayer – After Japan’s defeat by the Russians, Kaji leads the last surviving men across Manchuria. Determined to return to his wife, he faces immense hardships in a series of harrowing circumstances as he and his companions move behind enemy lines; but he is eventually taken prisoner and forced into labor by the Russians.

The third episode, the chapter of the soldiers’ final wandering, is shot with numerous Dutch angles (obtained by tilting the camera sideways) to express a profound misalignment between man and world, and to convey physically the vertigo of humans exhausted, starving, and close to death by famine.

Kobayashi nonetheless offers moments of great lyricism, such as the image of the elderly couple – almost a metaphor for a gentle, long-gone Japan – holding hands as they cross the forest. Meanwhile, Kaji is increasingly tormented by his own condition as a “monster” forced to kill in order to survive.

In this final chapter, Kobayashi experiments with techniques and styles, creating fractures in classicism by introducing photographic freeze-frames, chronological dislocations, and shifting the narrative perspective from one character to another through streams of consciousness.

As in the previous episodes, he resorts to codes and imagery typical of horror cinema in the most brutal scenes (death by starvation, the madness of the mother who loses her newborn child). In this third part, editing cuts become fewer in favor of long takes. Kobayashi deliberately makes the experience of duration and spatial continuity more grueling, in order to overwhelm the viewer with the sense of the “human condition” as infinite, painful wandering during which man sheds all illusions. The descent into the horrors of war reaches its end, and for Kaji, despite his love and desire to reunite with Michiko, the final bitter truth opens before him: “Blood keeps dripping from the wounds of hatred. The scars can never heal.”

Deeply modern and painfully relevant, the film also anticipates the concept of “seriality” through its structure: each episode is divided into two parts, for a total of six segments. Its production story is worth recalling as well: the film was produced by the pioneering Ninjin Club Production, an all-female company founded by Yoshiko Kuga, Keiko Kishi and Ineko Arima, champions of a cinema freed from the strict production constraints of the period.

Lascia un commento