Ryōsuke è una persona comune che si mantiene rivendendo oggetti su internet a prezzo maggiorato. Si guadagna incautamente il rancore delle persone che lo circondano e, alla fine, viene trascinato in una lotta disperata che mette a rischio la sua vita.

Come spesso accade nei film di Kurosawa, entriamo nella narrazione di Cloud in medias res: Ryōsuke sta per acquistare, da una piccola azienda sull’orlo del fallimento, apparecchi medicali a prezzo ribassato. L’incipit, asciutto e distante, è già un breve trattato sul cinema di Kurosawa, sulla sua attenzione per la messa in scena – a partire dall’uso del colore, una palette di blu cobalto e beige consistente per tutto il film – e sull’assorta concentrazione del regista nei confronti della psicologia dei personaggi. Ryōsuke è una figura ambigua e contraddittoria, il prodotto di un capitalismo disumanizzante e di un’economia dello sfruttamento; Masaki Suda lo interpreta magistralmente, conferendogli una meccanica spietatezza mista a disorientamento, lampi di fragilità su una mente svuotata e riprogrammata per la speculazione. Dal breve dialogo intercorso con i due anziani proprietari dell’azienda, stilizzato in una riflessione morale, comprendiamo che Ryōsuke si muove sulla base di “istinti e impulsi” privati di componenti etiche o razionali. La sua attività di rivenditore online è una reazione alla grigia trappola del quotidiano, tra le umiliazioni di un’esistenza come operaio e la miseria di un monolocale in affitto.

Kurosawa ci mostra, inquadrando lo schermo del computer di Ryōsuke, quanto il lavoro di reseller assomigli al gioco d’azzardo, con i prodotti graficamente disposti come simboli colorati e lampeggianti in un sistema di “probabilità”.

Il giovane è mosso non solo da avidità, ma da una evidente spinta compulsiva. Altri aspetti di Ryōsuke, come l’apatia relazionale, i pensieri intermittenti e una distorta percezione della morale ci informano del turbamento della sua psiche: “sono davvero una cattiva persona?” La degenerazione della sua umanità, sembra suggerire Kurosawa, è la risultante di una società profondamente alterata dalla tecnologia e dalle dinamiche economiche della competizione e del profitto.

Il regista filma questa parabola di discesa nella tenebra secondo un sistema estetico costruito nel corso degli anni: la macchina da presa è posta come osservatrice e presenza “altra”, soggettività aliena che scruta attraverso porte, aperture, mascherini profilmici. L’occhio di Kurosawa è spesso lucidamente frontale, ma con molte aperture laterali attraverso panning che esplorano lo spazio – fabbriche e panorami industriali fatiscenti – in astratte geometrie.

Fondamentale è lo studio fotografico: come già nel cinema classico, l’alternanza di luce e ombra, spesso dovuta a semplici fenomeni atmosferici come il passaggio di una nuvola o il calar del sole, diviene specchio di una condizione interiore di “offuscamento” in senso goethiano.

Molto bella anche l’associazione dell’ombra alla figura femminile, talvolta inquadrata in piena luce, altre volte avvolta nel chiaroscuro, a indicare l’inafferrabilità di una natura elusiva e indecifrabile.

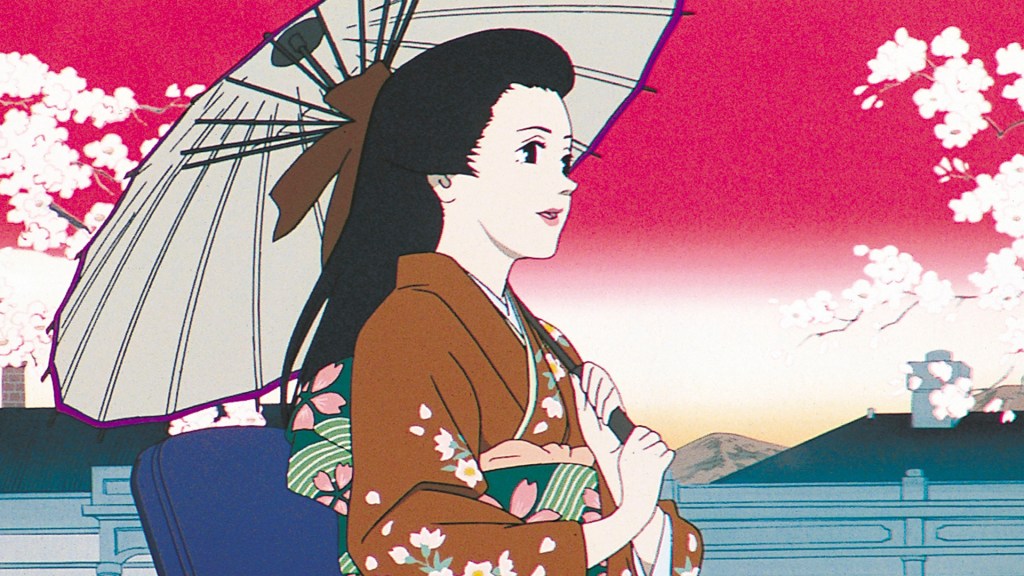

Torna, anche in Cloud, l’ossessione del regista per il doppio mediante la presenza dell’assistente Sano, che annida un’essenza demoniaca nell’apparente bontà del carattere. È proprio in seguito all’intervento di Sano che il film si assesta radicalmente sui codici del revenge movie memore di tanto cinema degli anni ’60 e ’70. Siamo testimoni della violenza irrazionale che domina e devasta le menti umane: Cloud omaggia in modo personalissimo la cinematografia di Peckinpah, sghemba, brutale, rivolta a mettere a nudo gli istinti più ferini. Kurosawa assorbe il genere per restituirlo in forme disseccate e scabre, componendo l’assurdità delle tragedie umane nel contesto di una natura distante ed estranea. La sua visione ricorda anche quella del Kinoshita di A legend or was it? (1963), sadica caccia all’uomo in una comunità rurale apparentemente “normale”: un’opera sugli effetti distruttivi della società (allora impregnata di cultura bellica) sulle menti dei giapponesi.

Magnifica e inaspettata la chiusa, un’ “ascesa all’inferno” che conclude questo western faustiano in un surreale e saturo technicolor: un finale aperto – come in Wife of the spy (2020) – che spalanca un orizzonte demoniaco e apre alla tenebra spirituale, colorando il destino umano di fiamma.

[Articolo collegato: CHIME (2024) e la poetica di Kiyoshi Kurosawa]

Scrivi una risposta a Speciale Kiyoshi Kurosawa: un maestro contemporaneo – Nubi Fluttuanti Cancella risposta