[Please scroll down for the English version]

Il samurai decaduto Iemon vive in condizioni di povertà con la bella e devota moglie Oiwa. Consigliato dal perfido Naosuke, Iemon decide di avvelenare la moglie per sposare la ricca Oume. Oiwa muore tra atroci sofferenze e orribilmente sfigurata dal veleno, e assieme a lei viene ucciso anche Kohei, un giovane innamorato di lei. Consumato dal rimorso, Iemon impazzisce tormentato da ricordi, allucinazioni e sinistre apparizioni.

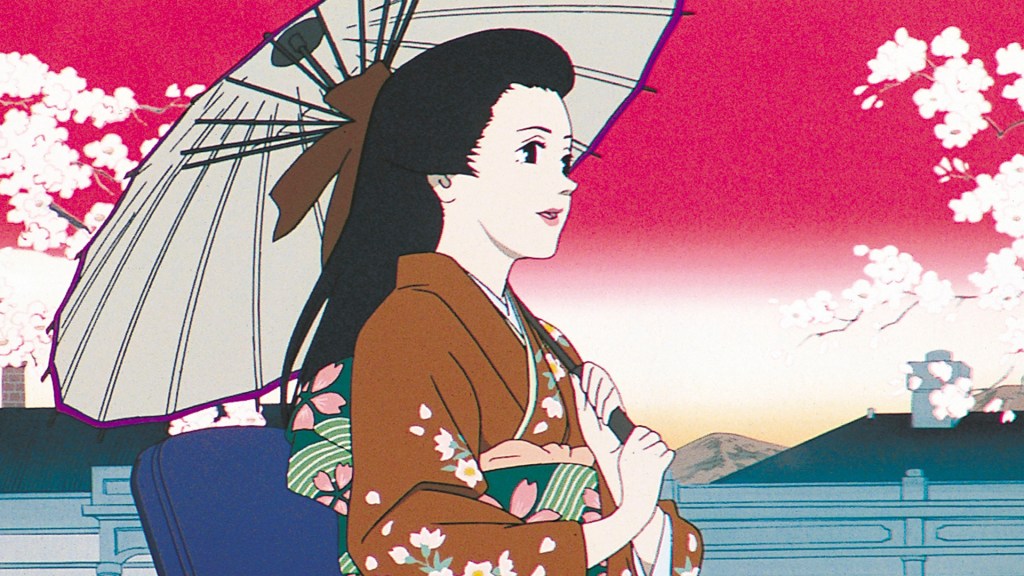

Scritta nel 1825 dal drammaturgo kabuki classico Tsuruya Nanboku IV, Yotsuya Kaidan è probabilmente la più famosa storia di fantasmi giapponese di tutti i tempi; una vicenda di tradimento, omicidio e vendetta che ebbe un successo immediato. Il pubblico rispose con entusiasmo al personaggio di Oiwa, allusivo della condizione femminile nella società patriarcale giapponese, ma anche spettro delle paure, da sempre presenti nell’immaginario nipponico, di un femminile vendicativo e incontrollabile. Oiwa appartiene al regno delle donne-spirito (yūrei), creature di ombrosa malinconia, vittime di morte violenta e trattenute nel mondo terreno da impulsi di vendetta; è una figura liminale, una creatura mortale schiacciata dalla sua stessa devozione all’universo maschile e trasformata in fantasma dolente e rancoroso.

Sin dalle prime rappresentazioni teatrali, Yotsuya Kaidan esercitò un immenso fascino sugli spettatori, partecipi del dramma di Oiwa e della sua trasfigurazione. Archetipi orrorifici come la deformazione del volto, ma soprattutto la caduta dei capelli a ciocche copiose (un’immagine sovversiva nei confronti dell’immaginario erotico sulla capigliatura femminile) venivano messi in scena mediante spettacolari effetti speciali tipici del kabuki. A partire dagli anni ’10 il cinema trasferì sullo schermo, esaltandola, la natura perturbante e allucinatoria del dramma declinandolo in più di 30 adattamenti (tra cui quelli di Kenji Misumi e Nobuo Nagakawa, entrambe 1959, e di Shirō Toyoda, 1965); e persino il terrificante fantasma di Sadako in Ringu (Hideo Nakata, 1998) con il suo spaventoso occhio cadente, deve molto all’iconografia di Oiwa.

La versione del ’49 di Kinoshita esplicita sin dai titoli di testa il proprio debito alla tradizione classica ricorrendo a una sequenza di celebri dipinti ukiyo-e (come Il Fantasma di Oiwa di Hokusai, 1831); il regista inoltre mantiene la divisione in due parti, così come previsto dalla versione teatrale originale. Ma allo stesso tempo il film diventa un’occasione per allestire un puro dramma “alla Kinoshita”, colmo di quell’inventiva elegante e di un gusto per il “falso” di origine teatrale che l’autore andò affinando nel corso della sua carriera. La storia di fantasmi, inoltre, diviene un veicolo per l’espressione di sentimenti contemporanei e per una messa in scena dei rapporti uomo/donna all’interno di schiaccianti meccanismi sociali. Il regista sceglie con attenzione le sue star: Kinuyo Tanaka, diva dalle mille sfaccettature, tra le predilette dal regista, nei panni di una Oiwa fragile ed evanescente (ma con un doppio carismatico e volitivo); mentre il soave Ken Uehara diventa uno Iemon debole e codardo, vero emblema del “nimaime” (il seduttore vile ed inerte della tradizione kabuki), destinato a condannare le donne all’infelicità. Uehara contrappone all’innocenza dell’interpretazione di Tanaka una sensibilità complessa e pensosa, rendendo il suo Iemon estremamente moderno e psicologicamente irrisolto, metafora della crisi maschile nel XX secolo.

L’opera inizia in medias res con una scena d’evasione in un’unica carrellata. Kinoshita esibisce subito il suo talento per il movimento – mediante l’uso di elaborati quanto naturalissimi piani sequenza – e per composizioni stratificate in un’espressiva profondità di campo. Il regista sfrutta tutte le possibilità della messa a fuoco e la disposizione delle figure umane in avampiano e sullo sfondo per creare immagini come microcosmi emotivi, sentimentali e d’azione. Uomini in fuga vengono inchiodati dentro architetture come prigioni; scene notturne acquistano una qualità fantastica attraverso elementi grafici e luministici che trasfigurano il reale in un dato astratto ed esoterico. Kinoshita stilizza la realtà, la trasforma in tela narrativa, palcoscenico o visione onirica. Assai ricorrenti le composizioni diagonali e le inquadrature dall’alto, che offrono una scomposizione moderna e cubista di un mondo passato.

Stupendo il montaggio che espone, con rapide ellissi temporali, il breve incanto dell’innamoramento tra Iemon e Oiwa: Kinoshita ci mostra “le stagioni dell’amore” – dalla silenziosa passeggiata in un paesaggio innevato, a una fremente giornata estiva osservata da una mdp che sembra cogliere il fremito dell’aria e dei sensi degli amanti, fino alla chiusura su una scena in interni, nascosta da una tenda nera. In pochi secondi e mediante impercettibili transizioni, il regista ripercorre ascesa e fine di una parabola amorosa, in un’alternanza di vero e falso, di messinscena teatrale e ricerca di una tremula realtà. Kinoshita prova un profondo rispetto, ma anche affetto nei confronti della tradizione (si pensi al costante movimento orizzontale della macchina da presa, quasi nel voler riprodurre la narrazione di un antico emakimono), ma allo stesso tempo vuole infondere nel suo esplicito falso una verità, un sentimento popolare riconoscibile e contemporaneo. Pochi registi, come lui, hanno creato un cinema autenticamente popolare ma anche linguisticamente colto e consapevole, attratto da molteplici stili e tendenze.

Basterebbe l’affascinante apparizione di Tanaka nei panni di Osode (la scaltra ed emancipata sorella di Oiwa) per darci prova del piacere di Kinoshita nella creazione di un cinema divistico, a tratti Hollywoodiano; ma questo piacere non esclude una sensibilità squisitamente giapponese espressa in immagini reticenti ed ellittiche, nutrite di ombre, di riflessi in cui si annulla qualsiasi univocità. Yotsuya Kaidan è una storia di fantasmi in senso classico – e la scena della trasformazione di Oiwa è filologicamente aderente alle origini – ma è anche l’esplorazione di spettri inconsci, di abissi psicologici, figure del doppio e alienazione interiore.

Kinoshita ricorre ad ogni mezzo per turbarci: dai primissimi piani moderni e alienanti (in particolare su Iemon), a mascherini profilmici che “isolano” il terrore, fino a un montaggio serrato che alterna realtà e allucinazione. Ma il suo strumento prevalente è il pianto: ossessivo, stridente e continuo di Oiwa, ma anche il pianto misto a rabbiosa follia di Iemon, o di una terrorizzata Oume di fronte al marito.

Kinoshita, considerato dalla critica “il regista delle lacrime” in senso dispregiativo (per la sua propensione al melodramma) fa del pianto un reticolo sonoro innaturale e destabilizzante; e questa trasformazione di un elemento ‘umanista’ tipico del suo cinema — la lacrima — in un meccanismo orrorifico diventa un vero colpo di scena spettacolare, condotto (forse) con spirito ludico verso i suoi detrattori.

© Riproduzione riservata

English Version

The fallen samurai Iemon lives in poverty with his beautiful and devoted wife Oiwa. Advised by the evil Naosuke, Iemon decides to poison his wife in order to marry the wealthy Oume. Oiwa dies in excruciating pain and horribly disfigured by the poison, and Kohei, a young man in love with her, is also killed. Consumed by remorse, Iemon goes mad, tormented by memories, hallucinations, and sinister apparitions.

Written in 1825 by the classical kabuki playwright Tsuruya Nanboku IV, Yotsuya Kaidan is probably the most famous Japanese ghost story of all time: a tale of betrayal, murder, and vengeance that met with immediate success. Audiences responded enthusiastically to the character of Oiwa—symbolic of the female condition in Japan’s patriarchal society, yet also a manifestation of the deep-seated fears in the Japanese imagination of the feminine as a vengeful, uncontrollable force. Oiwa belongs to the realm of the onryō (vengeful female spirits), shadowy and melancholic beings who, having died violently, remain bound to the mortal world by their thirst for revenge. She is a liminal figure—a mortal woman crushed by her devotion to the male universe, transformed into a sorrowful and rancorous ghost.

From its earliest stage productions, Yotsuya Kaidan exercised an immense fascination on audiences, who shared in Oiwa’s tragedy and her metamorphosis. Horror archetypes such as the disfigured face—and, above all, the image of hair falling out in thick locks (a subversive inversion of the erotic ideal of female hair)—were brought to life on stage through the spectacular special effects of kabuki theatre. From the 1910s onward, cinema transposed the story to the screen, emphasizing its disturbing and hallucinatory nature in more than thirty adaptations (including those by Kenji Misumi and Nobuo Nakagawa, both 1959, and Shirō Toyoda, 1965). Even the terrifying ghost of Sadako in Ringu (Hideo Nakata, 1998), with her dreadful drooping eye, owes much to Oiwa’s iconography.

Kinoshita’s 1949 version declares its debt to classical tradition from the opening titles, featuring a sequence of celebrated ukiyo-e paintings (such as Hokusai’s The Ghost of Oiwa, 1831). The director also retains the division into two parts, as in the original stage version. Yet, at the same time, the film becomes an opportunity to stage a purely “Kinoshita-like” drama—filled with elegant inventiveness and a theatrical sense of the “artificial” that the director refined throughout his career. The ghost story thus becomes a vehicle for expressing contemporary emotions and for exploring the dynamics between men and women within oppressive social mechanisms.

Kinoshita chose his stars with care: Kinuyo Tanaka, one of his favorite actresses and a diva of a thousand nuances, portrays a fragile and ethereal Oiwa (with a charismatic, strong-willed double), while the gentle Ken Uehara becomes a weak and cowardly Iemon—the very emblem of the nimaime (the feeble, passive seducer of kabuki tradition)—destined to bring unhappiness to women. Uehara contrasts Tanaka’s innocence with a complex, introspective sensitivity, rendering his Iemon profoundly modern and psychologically unresolved—a metaphor for the masculine crisis of the twentieth century.

The film opens in medias res with a single long tracking shot depicting an escape. Kinoshita immediately displays his mastery of movement—through elaborate yet natural long takes—and of layered compositions with expressive depth of field. He exploits every possibility of focus and the placement of human figures in the foreground and background to create images that are emotional, sentimental, and dynamic microcosms. Men on the run are trapped within architecture like prisoners; nocturnal scenes acquire a fantastic quality through graphic and luminous elements that transform reality into something abstract and esoteric. Kinoshita stylizes reality, turning it into a narrative canvas, a stage, or a dream vision. Diagonal compositions and high-angle shots recur frequently, offering a modern, almost cubist fragmentation of a vanished world.

The editing is remarkable, using rapid temporal ellipses to convey the brief enchantment of Iemon and Oiwa’s love. Kinoshita shows us the “seasons of love”—from a silent walk through a snowy landscape, to a passionate summer day captured by a camera that seems to sense the trembling of air and desire, ending in an interior scene hidden behind a black curtain. In just a few seconds, through imperceptible transitions, the director retraces the rise and fall of a love story, in an interplay of truth and artifice, theatrical staging and trembling realism. Kinoshita shows deep respect—and affection—for tradition (one thinks of the constant horizontal movement of the camera, as if to recreate the storytelling rhythm of an ancient emakimono), yet at the same time he strives to infuse his deliberate artifice with truth, with a popular and contemporary emotional resonance. Few filmmakers, like him, have created a cinema that is at once genuinely popular and linguistically sophisticated, open to multiple styles and tendencies.

The fascinating appearance of Tanaka as Osode—Oiwa’s clever and emancipated sister—alone testifies to Kinoshita’s delight in creating a star-driven cinema, at times almost Hollywoodian. Yet this pleasure does not exclude a distinctly Japanese sensibility, expressed through reticent and elliptical images, nourished by shadows and reflections that dissolve any single interpretation. Yotsuya Kaidan is a ghost story in the classical sense—the transformation scene of Oiwa remains faithful to its origins—but it is also an exploration of unconscious specters, psychological abysses, and figures of doubling and inner alienation.

Kinoshita employs every possible means to unsettle us: modern, alienating close-ups (especially of Iemon), pro-filmic masks that “isolate” terror, and a sharp montage alternating reality and hallucination. Yet his most powerful instrument is weeping: the obsessive, piercing, continuous crying of Oiwa; the maddened, furious tears of Iemon; and even the terrified sobs of Oume before her husband.

Branded by critics as “the director of tears” in a derogatory sense (for his penchant for melodrama), Kinoshita turns crying into an unnatural, destabilizing sound pattern; and this transformation of a typical ‘humanist’ element of his cinema – the tear – into a horrific mechanism becomes a truly spectacular twist, conducted (perhaps) with a playful spirit towards his detractors.

Scrivi una risposta a PAURE E FANTASMI GIAPPONESI PER LA NOTTE DI HALLOWEEN – Nubi Fluttuanti Cancella risposta