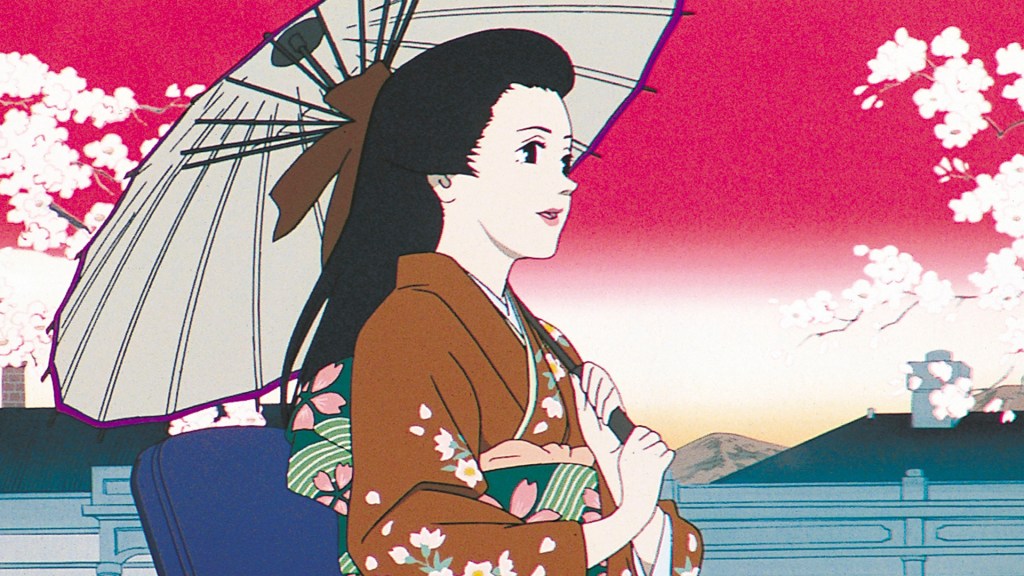

Koreeda rivisita l’omonima serie TV del 1979, basata sul romanzo di Kuniko Mukōda. La vita delle quattro sorelle Takezawa – l’insegnante di ikebana Tsunako, la casalinga Makiko, la bibliotecaria Takiko e la cameriera Sakiko – viene sconvolta dalla scoperta della relazione extraconiugale dell’anziano padre. Le donne si scontrano in modo turbolento, mettendo a confronto visioni diverse della vita e dell’amore; ma il conflitto rafforzerà il loro profondo legame e la consapevolezza di se stesse. [Su Netflix].

Con Asura il regista Hirokazu Koreeda riesce ad assecondare le “linee guida” della piattaforma Netflix senza però tradire la propria natura, quegli elementi stilistici e tematici che fanno di lui un autore originale e riconoscibile. Un certo grado di standardizzazione produttiva è presente, ma Koreeda aggira gli stereotipi con gusto ludico fino a trascenderli.

Se è vero che Asura risponde all’esigenza di internazionalità – il Giappone proposto è tradizionale, quasi una cartolina dell’immaginario del pubblico, fatto di mistica della preparazione del cibo, personaggi di elegante reticenza e scorci urbani caratteristici – allo stesso tempo Koreeda vi insinua inquietudine, instabilità e follia.

Il regista ricrea un Giappone “ideale”, fatto di legami familiari, venditori ambulanti, nostalgie e quotidianità rituale; l’espediente utilizzato è la collocazione della vicenda negli anni ’70, in modo da poter indugiare in una mentalità trascorsa (la remissività femminile, la centralità dell’istituzione matrimoniale); ma è proprio attraverso le maglie di questo anacronismo affettuoso che si spalanca la crepa, l’istinto e il desiderio. Asura, ammantato di ricordi, cova una tensione profondamente contemporanea; di rado, nella televisione attuale, è possibile vedere figure femminili tanto complesse e misteriose, animate da un’irriducibilità che manda in frantumi ruoli e aspettative sociali.

Le quattro sorelle, differenti e vive, creano una fervida unità familiare non-conforme e legata da un’indissolubile scia d’amore. Ciascuna di loro cova una rivoluzione interiore, una trasformazione che è la stessa delle intense protagoniste del cinema giapponese classico, in bilico tra passato e futuro; ma il Giappone di oggi, in fondo, è così differente?

Come già Yuki Tanada in Tokyo Girl, 2016 (altra straordinaria serie contemporanea), Koreeda sembra suggerirci che la vita delle donne è ancora inchiodata a determinati obblighi sociali: lo status, il mantenimento delle apparenze, ma soprattutto la ricerca di un marito che garantisca la costituzione di una cellula sociale/economica e le sottragga a una disdicevole solitudine. “Meglio un marito traditore di un marito morto”, dice Tsunako a Makiko; e alle stesse conclusioni giungeva Tanada, mettendo a nudo ipocrisie, compromessi e umiliazioni della vita matrimoniale in Giappone.

Parlare del presente attraverso il filtro del passato è qualcosa che Asura compie magnificamente, trasformando ogni sequenza in una dichiarazione d’amore al cinema trascorso, al grande classicismo di Ozu e Naruse, testimoni del mistero femminile. Le quattro sorelle sono “divinità che all’esterno incarnano tutto ciò che è virtuoso; ma sono anche sprezzanti”, come spiega Satomi, marito di Makiko, all’ingenuo Katsumata. In un altro episodio la donna viene associata alla “volpe” (kitsune), secondo la mitologia giapponese.

Del resto tutta la serie è percorsa da riferimenti a leggende e letteratura giapponese, da Momotarō ai racconti di Natsume Soseki, che il regista utilizza in passaggi e transizioni, inserendoli nei dialoghi o affidandoli agli epiloghi della voce narrante fuori campo: la tradizione come saggezza, come limpidezza in un presente che sconcerta.

Si prova un enorme piacere, guardando Asura, nello scorgere il costante richiamo allo stile classico: Ozu “presiede” idealmente lo studio degli interni della serie, talora sovraffollati di oggetti, poster e decorazioni (come gli appartamenti “popolari” dei film muti degli anni ’30), altrove elegantemente ordinati da pattern e geometrie (nel caso delle classi più abbienti). C’è un’attenzione maniacale nei confronti di motivi, decori, quadrettature che si ripetono e si rincorrono visivamente. E ci sono anche apparecchi televisivi, alcuni appena usciti dal proprio imballo (come accadeva in Ohayō, 1959 dove in primo piano spesso appariva la “scatola” ad intralciare il passaggio).

Negli anni ’70 le figure femminili sono vogliose di indipendenza, ma la collettività è sempre pronta a spiare e spettegolare: Takiko non ha un uomo, sicuramente perché “si trascura”; Makiko, sebbene sia una moglie perfetta, è costretta ad accettare il tradimento del marito (ennesimo uomo debole, come tanti ne abbiamo visti nel cinema giapponese); Tsunako, rimasta vedova, si umilia come amante (e sembra di essere tornati all’analisi finissima di Naruse nel suo As a Wife, as a Woman); Sakiko, ribelle e pulsionale come la “ragazza del cielo blu” Ayako Wakao, vive alla giornata con un pugile.

Su tutte pesa l’ombra della figura paterna, un uomo che, simile al Nakamura Ganjirō II di Erbe Fluttuanti (1959) o L’autunno della famiglia Kohayagawa (1961), gestisce in maniera irresponsabile una relazione extraconiugale, creando sofferenze tanto alla moglie quanto alla giovane amante.

Eppure, sebbene imprigionate in una quotidianità opprimente, le sorelle esprimono tutta la gioia vitale della propria “divinità”: meravigliosa la sequenza che le vede ridere e giocare insieme come le protagoniste de Il sapore del riso al tè verde (1951), dalla sensualità infantile e ribelle, sullo sfondo di rigide geometrie compositive. È impossibile carpire il segreto che le anima, l’interiorità fremente e in continua trasformazione tra luce e ombra, alla quale il mondo deve il proprio movimento.

Tutto il cinema “passato” traluce e si posa sulle immagini senza appesantirle né privarle di una intima, intensa contemporaneità: le sorelle incarnano un femminile universale e combattivo, luminoso e colmo di grazia. A volte i loro corpi si piegano dolcemente, come corolle appassite al tramonto (la fragilità finale di Sakiko), altre ne percepiamo la statura orgogliosa, lo sguardo furioso e assassino (le esplosioni della “timida” Takiko); e si pensa a Shakespeare, alla dichiarazione di resa di Romeo: “c’è più pericolo negli occhi tuoi, che in venti delle loro spade”.

Scrivi una risposta a DONNE E DESIDERIO NEI JDRAMA – WOMEN AND DESIRE IN JDRAMA – Nubi Fluttuanti Cancella risposta